|

|

|

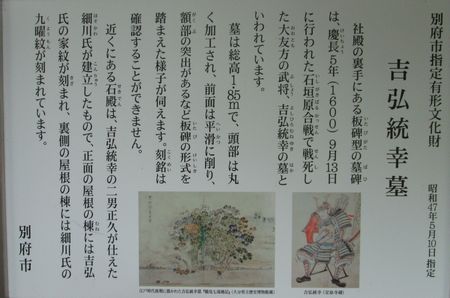

上の画像 中央の板碑が吉弘統幸の墓と言われている

「吉弘神社」

|

|

南立石公園の横を流れる境川に架かる「古戦場橋」 県道218号

|

|

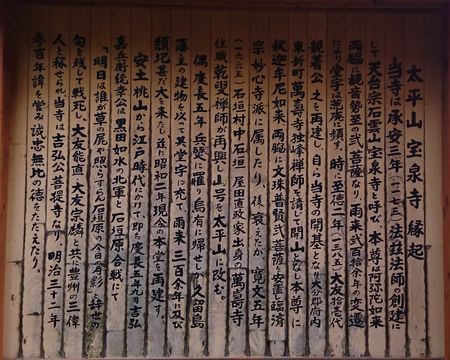

吉弘公 菩提寺

宝泉寺

|

「黒田本陣跡」

|

加来殿山(現 ルミエールの丘)の公園の一角に碑があります

|

「時枝陣所跡」

|

|

「旗ノ台」

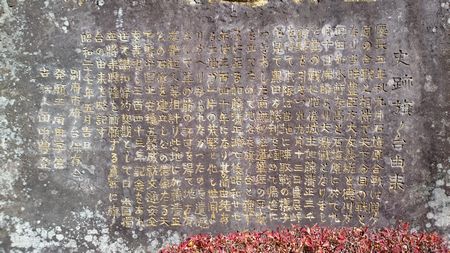

史跡 旗ノ台 由来

慶長五年秋九月石垣原合戦は関ヶ原の合戦と相待て天下分目の戦となり当時豊臣方大友義統と徳川方黒田如水軒孝高と石垣原に於て九月十日佛暁より大激戦となりました其の戦に肥後城主加藤清正三千餘騎を引きつれ九月十三日鳥居峠を待て本隊は当地に陣取戦の様子を見て黒田方勝利を確めて帰途につきました南無妙法蓮華経の平旗を立てたので地名を旗ノ台と称するに至る加藤清正滅亡後昭和廿七年は三百四十年になり其の間由緒ある土地が一片の荒堅と化し世間よりかへりみられなかったのを遺憾として其の筋の許可を得て地方同志発起人等相計り此の地に加藤清正公の石像を建立し公の信篠たる天下泰平国土安i穏五穀成就交通安全を表明し三百四十三年紀念をあわせて講和条約契期として日本国獨立将来興隆を祈願する篤茲に旗ノ台の由来を略記す

昭和二十七年五月吉日

下の碑の本文のみ書き出しましたが、解る範囲です、誤字があるかもしれません。

|

|

|

|

「手足荒神」

由来

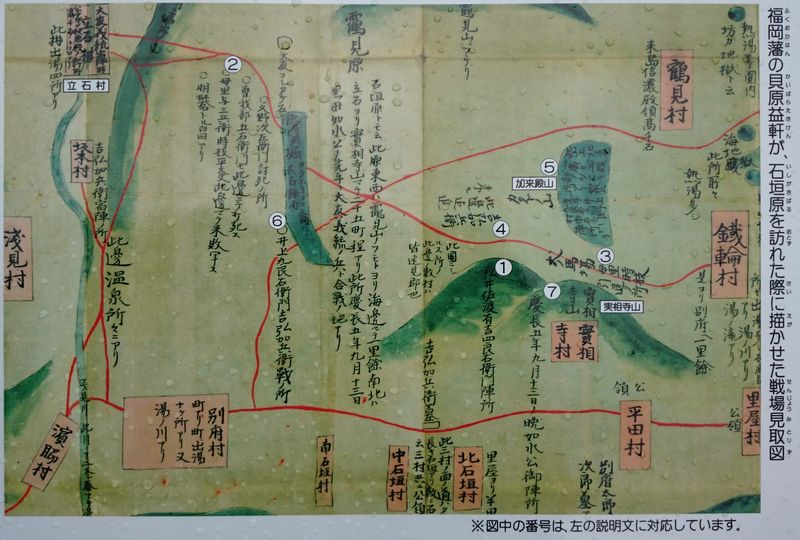

石垣原合戦 慶長五年 大友義統(豊臣方)の陣営は、立石付近に、黒田如水(徳川方)の陣営は、実相寺付近に拠点を置き、その中間地帯の石垣原で、遭遇戦の形で、本合戦が展開されたと伝説されている。

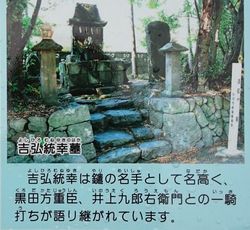

合戦の前日の夜半、黒田方の偵察侍の一人が大友方の不審番の侍に捕えられ尋問すると、偵察した後、崖からおりるとき足を踏み外し転落 手足を骨折したとの一言。それ以外の尋問には答えず、ただただ無念の歯がみをするばかり、しばらくして「拙者は黒田方にさる者ありと知れた者じゃ。手を挫かずば、お前供の手に掛かる者ではない。切って手柄にせよ。死して百世の後まで、魂はこの世にとどまり、手足を挫いた者を救うであろう」と言い残して斬首された。大友の武将 吉弘吉弘統幸はこれをあわれみ、川原端(この地一帯)に手厚く埋葬したとの伝説がある。

また、この合戦で負傷した武士たちがこの地で傷を治癒した伝説があり以後手足を挫いた者が参詣すると、不思議にも治癒することから、土地の所有者の先祖がこの地に「ほこら」を建て手足荒神として崇拝されるようになった。

|

|

|

|

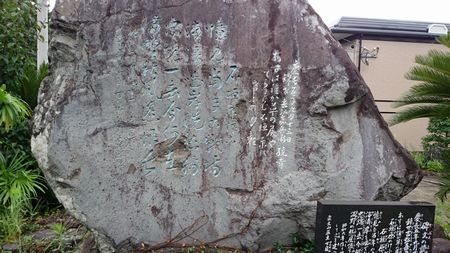

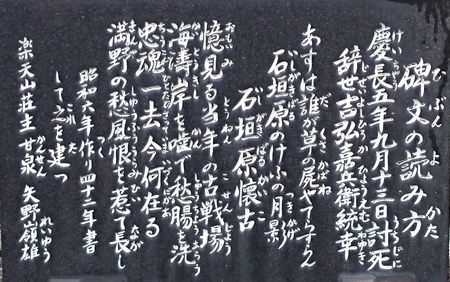

「あすは誰が草の屍ねやてらすらん

石垣原のけふの月影」

吉弘嘉兵衛統幸 辞世の句

|

※ この場所は現在住宅地になっており、石塔物は

「七ツ石」で見られます。

|

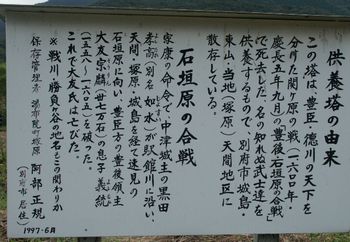

石垣原合戦供養塔 |

|